Symptômes, traitements... Ce qu'il faut savoir du virus du Nil occidental dont trois cas ont été identifiés dans le Var.

Transmis à l'homme par les moustiques, eux-mêmes infectés au contact d'oiseaux contaminés, ce virus provoque généralement une maladie asymptomatique. Il peut toutefois parfois entraîner une fièvre brutale, parfois associée à des complications neurologiques.

Trois cas d'infection au virus West Nile, ou virus du Nil occidental, ont été identifiés dans le département du Var, a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS) ce lundi 12 août 2024.

Une enquête a été menée après les cas déclarés auprès de l'ARS, en collaboration avec la cellule régionale de Santé publique France, "afin d'identifier les lieux possibles de contamination", précise l'agence.

Ce virus est transmis à l'homme par les moustiques. Souvent asymptomatique, il peut toutefois provoquer une fièvre intense ou même, dans de plus rares cas, des complications neurologiques.

- C'est quoi ce virus ?

Le virus tire son nom du district de West Nile, en Ouganda, où il a été isolé pour la première fois en 1937 chez une femme souffrant d’une forte fièvre.

Depuis cette première identification, il a été identifié sur l’ensemble des continents. "Aujourd’hui, il est endémique dans le pourtour méditerranéen, en Europe Centrale et en Amérique du Nord où il est responsable de cas humains mortels comme il a été observé en Grèce continentale, en Italie du Sud et aux États-Unis", écrit l'institut Pasteur.

La plus importante épidémie, en 1974, a touché 3.000 personnes dans la province du Cap, en Afrique du Sud, à la suite de pluies abondantes. En Europe, des cas humains sont reportés depuis les années 1960.

- Comment se transmet-il ?

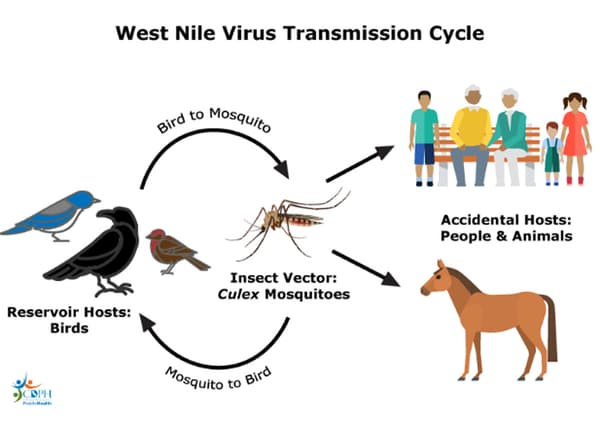

Ce sont les oiseaux migrateurs qui jouent le rôle d'animaux réservoirs du virus. L'infection humaine (mais également d'autres mammifères comme le cheval) résulte le plus souvent des piqûres de moustiques, essentiellement de type Culex, infectés.

Si le virus infecte l’homme principalement par piqûre d'un moustique vecteur, des cas de transmission par transfusion sanguine, lors de transplantations d'organes ou de l'allaitement ont été recensés. "On a signalé un cas de transmission transplacentaire du VNO (de la mère à l’enfant)", ajoute l'OMS.

- Quels sont les symptômes ?

Dans 80% des cas, l’infection par le virus du Nil occidental est asymptomatique. Les formes symptomatiques de la maladie se caractérisent par l'apparition brutale d'une fièvre importante, généralement après 3 à 6 jours d'incubation.

Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d’une toux, d’un gonflement des ganglions du cou, et souvent d’une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhées et de symptômes respiratoires, décrit l'institut Pasteur.

Des complications neurologiques (méningite, encéphalite) surviennent dans moins de 1% des cas. Plus rarement encore, d'autres complications (hépatite, pancréatite ou myocardite) peuvent apparaître.

L'OMS estime qu'environ une personne infectée sur 150 développera une forme grave de la maladie. Celle-ci peut survenir à tout âge, mais les sujets de plus de 50 ans et certaines personnes immunodéprimées (comme des patients ayant eu une transplantation) sont les plus exposés au risque de maladie grave s'ils sont infectés par le virus.

- Comment traiter la maladie ?

"Généralement, le malade récupère spontanément, parfois avec séquelles", indique l'institut Pasteur.

À ce jour, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique ou de vaccin (à l'exception d'un vaccin équin) et on ne traite que les symptômes de cette maladie.

"Pour les patients atteints d'une forme neuro-invasive de l'infection à virus du Nil occidental, le traitement est symptomatique et nécessite souvent l’hospitalisation, des perfusions intraveineuses, une assistance respiratoire et la prévention des infections secondaires", détaille l'OMS.

Ces insectes se contaminent en se nourrissant sur des oiseaux infectés puis le virus peut être injecté à des êtres humains ou à d'autres animaux lors de piqûres.

L'ARS rappelle toutefois que "l'homme et le cheval sont des 'hôtes accidentels' du virus. Il n'y a pas de transmission du virus d'homme à homme (ou du cheval à l'homme) via le moustique". Comme l'homme, le cheval représente une "impasse" pour le virus, ce qui signifie que l’infection est possible, mais que le cheval ne peut pas la transmettre.

En fait, la prévention de l'infection par le virus du Nil occidental consiste essentiellement en des mesures de protection contre les moustiques. L'ARS rappelle les bons gestes pour se protéger des piqûres: porter des vêtements couvrants et amples, utiliser des répulsifs sur les zones de peau découvertes, ou encore des diffuseurs à l'intérieur des habitations.

Il faut également mettre en place des mesures collectives: lutte contre les gîtes larvaires et selon la situation entomologique, éventuelles mesures contre les moustiques adultes.

En effet, tous les facteurs favorisant la prolifération des moustiques vecteurs (pluies abondantes, irrigation, températures plus élevées que la normale…) sont susceptibles d'augmenter l’incidence du virus dans les régions où il circule, indique l'institut Pasteur.

- Quels moyens de surveillance ?

L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a ainsi indiqué ce lundi qu'un "triple dispositif de surveillance chez les humains, les chevaux et les oiseaux" est en place pour contrôler la circulation du virus.

Comme le rappellent les autorités sanitaires, "il faut porter des gants et d'autres vêtements de protection lorsqu'on s’occupe d’animaux malades ou de leurs tissus ou pendant les opérations d'abattage".

Les établissements et professionnels de santé du secteur ont également été sensibilisés à l'identification et au dépistage du virus. En parallèle, des "mesures de sécurisation des dons de sang et d'organes dans le Var ont temporairement été mises en œuvre par l'Établissement français du sang et l'Agence de biomédecine".

L'OMS recommande effectivement "en période de flambée épidémique", d'envisager "dans les zones affectées des restrictions aux dons de sang et d’organes et des analyses de laboratoire, après évaluation de la situation épidémiologique locale ou régionale"

Source : https://www.bfmtv.com/ Salomé Robles